„Die Bundesländer müssen Kommunen dabei unterstützen, schneller fit für Extremereignisse zu werden, die mit Überflutungsgefahren und Wassermangel einhergehen“.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat eine Bestandsaufnahme zur Betroffenheit und zu den Schutzmaßnahmen in Bezug auf Hochwasser in allen Bundesländern veröffentlicht. Dafür wurde im Sommer 2024 eine umfangreiche Anfrage auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes zu Hochwasserschutzmaßnahmen an alle Bundesländer gestellt – mit Fokus auf den Zeitraum 2014 bis 2024.

Folgende Berechnungen spielen dabei eine Rolle:

Flächenanteil der Hochwasserrisikogebiete

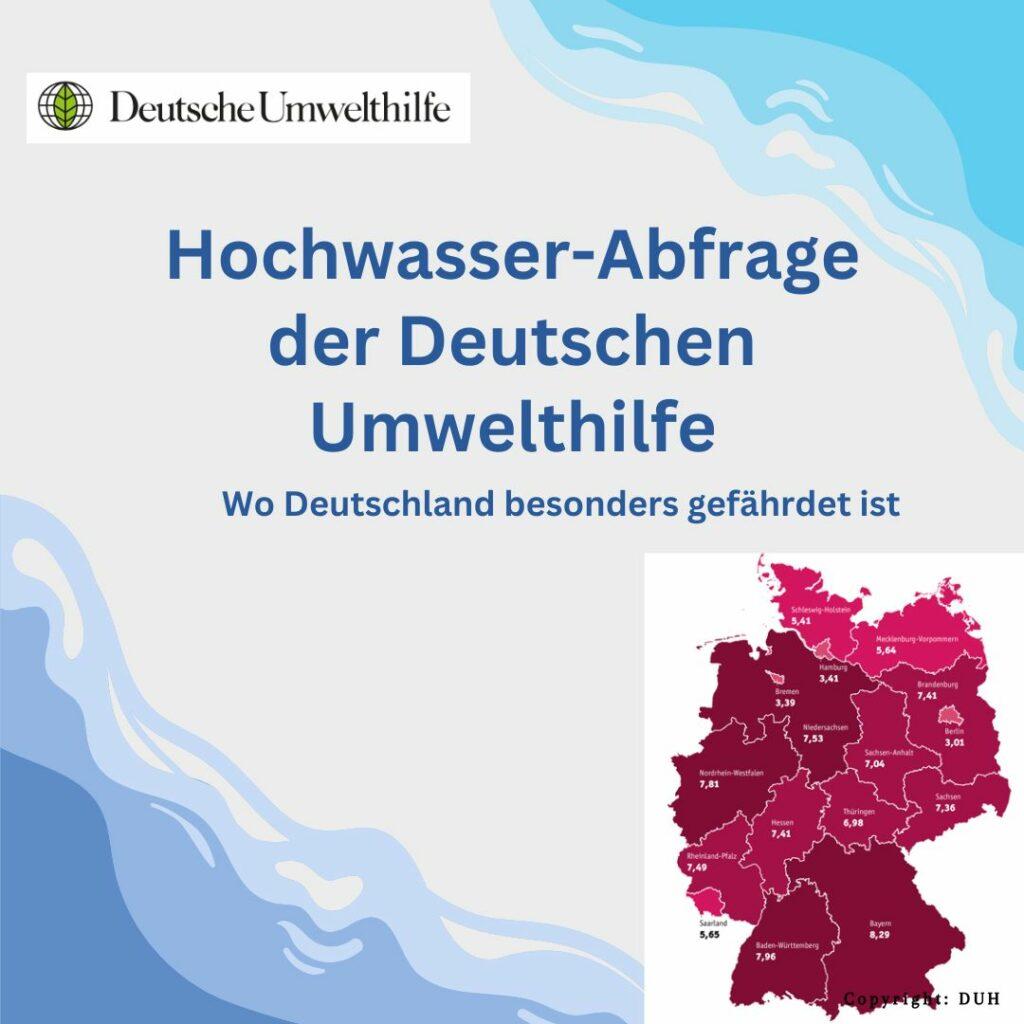

Hierbei geht es um den Anteil der Hochwasserrisikogebiete an der Landesfläche. Dabei handelt es sich um jene Flächen, in denen bei einem sogenannten Jahrhunderthochwasser signifikante Schäden zu erwarten sind. Bewertet werden Risiken für die menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten. Am höchsten ist das Risiko derzeit in Nordrhein-Westfalen, Sachen-Anhalt und Brandenburg; Berlin gilt als das am wenigsten gefährdete Bundesland.

Wie viele Wohnadressen sind potenziell von Hochwasser betroffen?

Im Falle eines Jahrhunderthochwasser wären aktuell in Bayern und Baden-Württemberg mit 65.517 bzw. 54.593 Haushalten die meisten Wohnadressen gefährdet.

Hochwasser-Risikograd

Der Hochwasser-Risikograd erbit sich je Bundesland aus den betroffenen Flächen laut Hochwasserrisikokarte, multipliziert mit der Anzahl betroffener Wohnadressen. Er bezieht sich auf Wasserstände in Höhe eines Jahrhunderthochwassers. Das Risiko ist entsprechend besonder hoch, wenn ein Bundesland sowohl große Hochwasserrisikoflächen als auch viele gefährdete Wohnadressen in den Überschwemmungsgebieten aufweist.

Als „extrem“ wird der aktuelle Hochwasser-Risikograd in vier Bundesländern eingestuft: Niedersachesen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. In sechs weiteren Bundesländern gilt das Risiko aktuell als „sehr hoch“. Berlin, Bremen und Hamburg bilden das Schlusslicht – hier wird das Risiko jedoch immernoch als „mäßig“ eingestuft. Somit erreicht derzeit kein Bundesland ein „geringes“ oder „sehr geringes“ Risikoniveau.

Schlussfolgerung aus der Länderabfrage

Die DUH kommt zu dem Schluss, dass angesichts der unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Bundesländer ein landesweiter Austausch und gegenseitige Unterstützung notwendig sind. Gerade mit Blick auf die Klimaanpassung sollten die Länder einen umfassenden Überblick über ihre jeweilige Wasserresilienz haben. Eine wasserresiliente Landschaft ist widerstandsfähig gegenüber Wasserstress – sie kann sowohl mit zu viel als auch mit zu wenig Wasser besser umgehen.

Um dies zu verbessern sieht die DUH naturbasierten Hochwasserschutz als vorrangig gegenüber technischen Lösungen an. Ein enger Austauch zwischen den Ländern ist aufgrund der unterschiedlichen geographischen Gegebenheiten unabdingbar. Für integrative Konzepte, die naturbasierte Lösungen priorisieren und technische Maßnahmen dort ergänzen, wo sie unumgänglich sind, müssen die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Aktuell investieren die Länder jedoch nahezu doppelt so viel in den Ausbau und den Erhalt von technischen Hochwasserschutzmaßnahmen wie in naturbasierte Ansätze.

Weitere Empfehlungen umfassen:

– die Förderung von Rückbaumaßnahmen in Überschwemmungsgebieten,

– sowie eine verbesserte und vergleichbare Datenerhebung zu Hochwasserschutzmaßnahmen.

Quelle und weitere Informationen: DUH_Hochwasser-Abfrage_2025.pdf